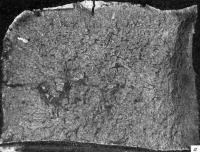

Усадочная рыхлость в изломе

Характеристика. Представляет собой скопление несплошностей неправильной формы, проявляющихся в виде отдельных участков с пористым ноздреватым строением без явных признаков пластической деформации.

Дефект наблюдается в литом и деформированном металле .

Поверхность усадочной рыхлости может быть окисленной или блестящей (неокисленной). В отливках дефект располагается преимущественно в тепловых узлах или в центральных сечениях, в деформированных заготовках — вытянут по направлению деформации вдоль центральной зоны. Идентифицируется на травленых, макрошлифах в виде областей повышенной травимости.

В прокате, штамповках и поковках усадочная рыхлость может приводить к образованию расслоений. Неокисленная усадочная рыхлость при заварке может приводить к образованию серебристых линий (см. ниже).

Причиныобразования.

Дефект возникает из-за уменьшения объема жидкого металла при его затвердевании и недостаточного количества расплавленного металла в конце затвердевания слитка или отливки, способного заполнить образующиеся пустоты.

Способыпредупреждения:

—применение переплавной технологии выплавки;

—создание оптимального режима кристаллизации металла путем выбора правильного соотношения геометрических размеров слитков и отливок, а также размеров и объема питающих прибылей;

—рациональное размещение холодильников и тепловых узлов;

—снижение содержания вредных примесей (неметаллических включений, легкоплавких примесей, водорода, азота) путем применения вакуум-рафинирующей обработки и оптимальных режимов раскисления и рафинирования жидкой стали.

Дефект исправлению не поддается.

Механическиесвойства.

В литой стали при наличии усадочной рыхлости снижаются механические свойства пропорциональна площади, занимаемой дефектом; в деформированной стали, проявляясь в виде расслоений, дефект резко снижает прочностные и пластические свойства по толщине заготовок. Заварившаяся при горячей деформации усадочная рыхлость влияния на механические свойства не оказывает.

Источник: Атлас дефектов стали. Пер. с нем. М. "Металлургия", 1979.